No.005 〜 読譜のコツ 〜

読譜のコツ〜調性編②〜

by Nesteg Music Group 調布教室講師

こんにちは、調布ピアノ教室です。

調布ピアノ教室の「ピアノ初心者講座」第5回目は前回の「読譜のコツ〜調性編①〜」に引き続き「読譜のコツ〜調性編②〜」ということで、調性についてお話ししていきたいと思います。

読譜のコツ〜音程編〜

読譜のコツ〜調性編①〜

読譜のコツ〜調性編②〜

読譜のコツ〜調性編③〜

ハ長調、ト長調など楽譜でよく目にすると思いますが、楽譜を見て弾いている時には漠然と「♭が1つ付いている曲なんだなあ…」と思いながら弾いていて、でも弾いているうちに「シの音に♭付けるんだった!」とか、「もはや何調だったか忘れてしまった…」なんて状況にならないように、調性(長調と短調)と調号(♭♯)について少し確認してみましょう。

調性にはルールがある?

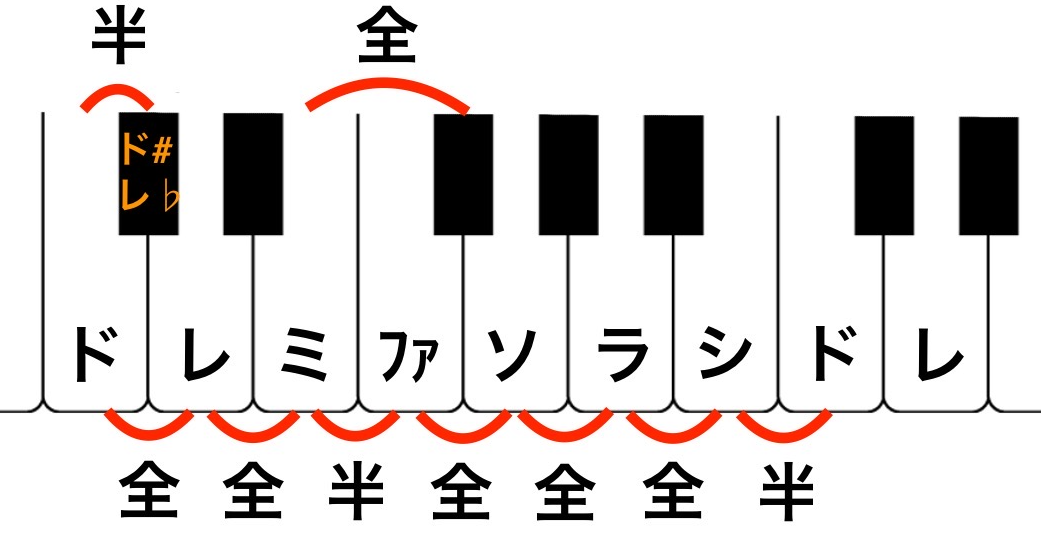

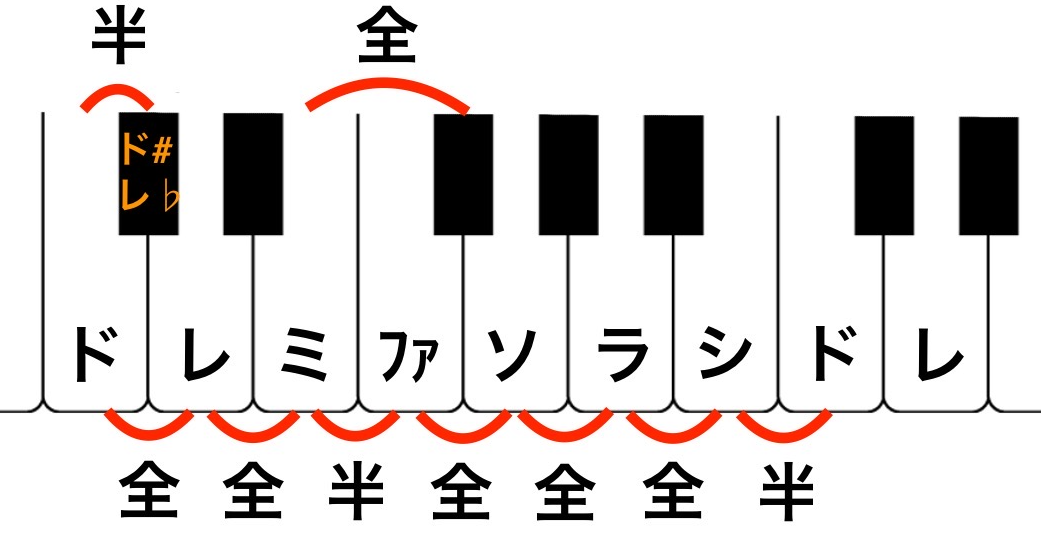

音程編で使った図をもう一度見てみてください。

白鍵の「ドレミファソラシド」は「ハ長調」の音です。

そしてその下の音程の幅を表している箇所は「全全半全全全半」。

この「全全半全全全半」が今回のキーポイントです。

ドから数えて、「全全半全全全半」の音を使うと、ハ長調の音になります。

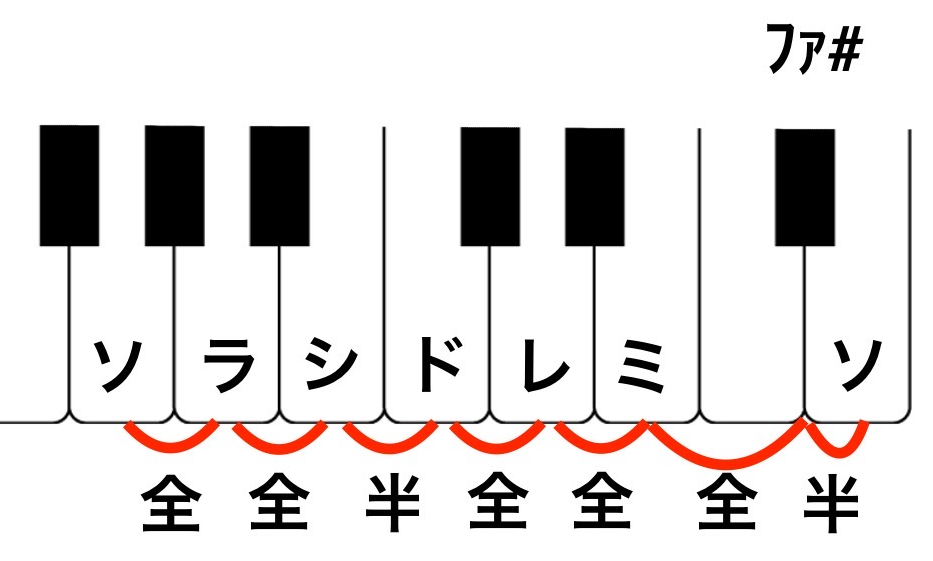

では、 ソから数えて「全全半全全全半」の音を使っていくと…?

「ソラシドレミファ#ソ」

そうです、これは「ト長調」の音です。

この「全全半全全全半」という数え方をすることで、長調で使う音がわかります!

ト長調の場合、ファに#をつけてあげることで、「全全半全全全半」という並びになりますので、

ト長調はファに#をつける、ということがわかると思います。

ではもう一つ、へ長調ではどうでしょう?

ハニホヘ、ですからファから数えて「全全半全全全半」という音の並びが、へ長調の音となります。

答えは 「ファソラシ♭ドレミ」がへ長調の音です。

調号で判断するのが一番ではありますが、慣れないうちはこういった法則も補助的に使いつつ、徐々に調号に慣れ親しんでいくのも良いかと思います。

白鍵の「ドレミファソラシド」は「ハ長調」の音です。

そしてその下の音程の幅を表している箇所は「全全半全全全半」。

この「全全半全全全半」が今回のキーポイントです。

ドから数えて、「全全半全全全半」の音を使うと、ハ長調の音になります。

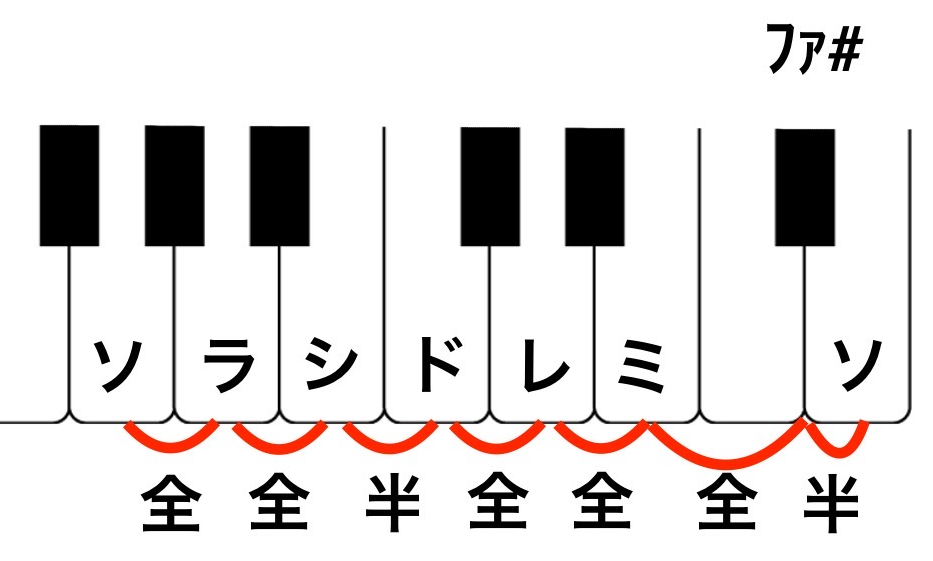

では、 ソから数えて「全全半全全全半」の音を使っていくと…?

「ソラシドレミファ#ソ」

そうです、これは「ト長調」の音です。

この「全全半全全全半」という数え方をすることで、長調で使う音がわかります!

ト長調の場合、ファに#をつけてあげることで、「全全半全全全半」という並びになりますので、

ト長調はファに#をつける、ということがわかると思います。

ではもう一つ、へ長調ではどうでしょう?

ハニホヘ、ですからファから数えて「全全半全全全半」という音の並びが、へ長調の音となります。

答えは 「ファソラシ♭ドレミ」がへ長調の音です。

調号で判断するのが一番ではありますが、慣れないうちはこういった法則も補助的に使いつつ、徐々に調号に慣れ親しんでいくのも良いかと思います。

第5回目は調性についてでした!次回の「読譜のコツ〜調性編③〜」をもって、このテーマは一旦一区切りとさせていただきたいと思います。次回の更新もお楽しみに!

調布ピアノ教室は無料体験レッスンを行っています。調号についてお悩みの方は、ぜひお気軽にレッスンを体験してみてください!